सोशल मीडिया साइट्स पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ़ शॉल्त्स के बीच तीन मई 2022 को हुई मुलाक़ात की वह तस्वीर वायरल हो रही है जिसके बैकग्राउंड में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नज़र आ रहे हैं. यूज़र्स ‘पीछे देखो’ कैप्शन के साथ तस्वीर शेयर कर रहे हैं।

डॉक्टर मनमोहन सिंह – फ़ैन क्लब नामक फ़ेसबुक यूज़र ने‘peechhe dekho…Nehru trying to prevent Modi from working in Germany…’(पीछे देखो… नेहरू जर्मनी में मोदी को काम करने से रोकने की कोशिश करते हुए…) के कैप्शन के साथ पीएम मोदी और चांसलर शॉल्त्स की मुलाक़ात की फ़ोटो शेयर किया, जिसके बैकग्राउंड में नेहरू नज़र आ रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश गाइड फ़ोरम ने ‘आजकल हमारे देश मे नेहरू जी के बारे में मोदी जी के ही भक्त अनाप शनाप बोलते हैं पर विदेशों में तो नेहरू की तस्वीरें लगाई जाती हैं क्यों?’ लिखते हुए वही तस्वीर 04 मई 2022 को लगभग 04 बजे शाम को पोस्ट की है।

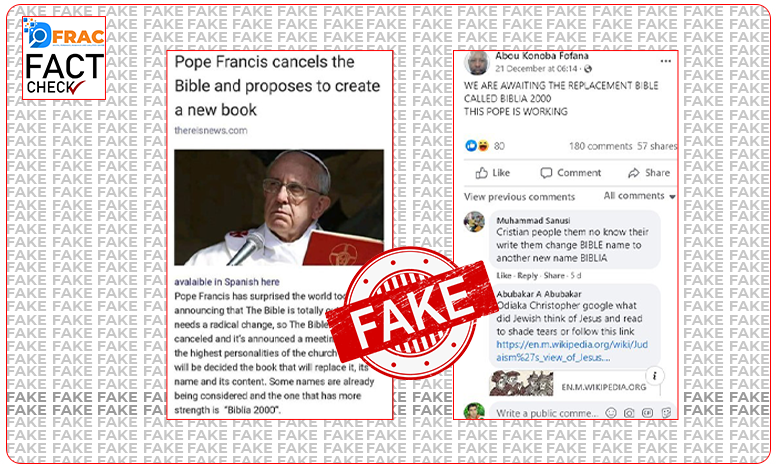

फैक्ट चेक:

इंटरनेट पर सर्च करने पर हम ने पाया कि 03 मई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी के वेरीफ़ाईड अकाउंट से जर्मनी की राजधानी बर्लिन मे पीएम मोदी और चांस्लर शॉल्त्स की मुलाक़ात की कई तस्वीरें शेयर की गई हैं और इनमें कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं है कि जिसके बैकग्राउंड में नेहरू की फ़ोटो हो।

वहीं दूसरी तरफ़ पीएमओ इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अंग्रेज़ी में ‘भारत-जर्मनी सहयोग बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ़ शॉल्त्स के बीच बर्लिन में बैठक।’ लिख कर तस्वीर शेयर की है जिसमें नेहरु की दावार पर लगी फ़ोटो नहीं है।

Expanding India-Germany cooperation.

PM @narendramodi and Chancellor Scholz meet in Berlin. @Bundeskanzler pic.twitter.com/CmDfZKv4eD

— PMO India (@PMOIndia) May 2, 2022

ज्ञातव्य हो कि यह वही तस्वीर है जिसमें भ्रामक ढंग से पीछे दीवार पर लगी नेहरु का फ़ोटो दिखाई जा रही है।

निष्कर्षः

इस फैक्ट चेक से साबित होता है कि सोशल मीडिया यूज़र्स द्वारा किया जा रहा दावा झूठा और भ्रामक है।

दावा- बर्लिन में पीएम मोदी और चांसलर ओलाफ शॉल्त्स की मुलाक़ात की तस्वीर के बैकग्राउंड में नेहरु की फ़ोटो.

दावाकर्ता- सोशल मीडिया यूजर्स

फैक्ट चेक- झूठ और भ्रामक